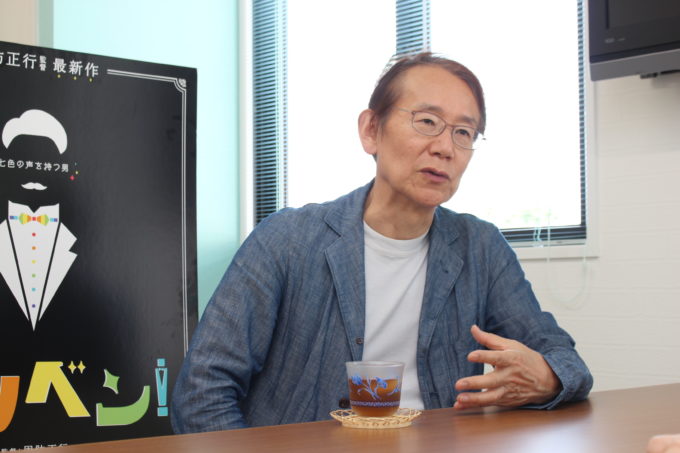

数々の名作を世に送り出してきた、映画監督・周防正行による5年ぶりの作品『カツベン!』が、12月に全国劇場公開となります。テーマは「活動弁士」。大正時代「活動写真」と言われていたサイレントのモノクロ映画に、独自のしゃべりで物語を作り上げる活動弁士をテーマに描いています。全国キャンペーンで来社した監督に、映画の見どころを聞きました。

周防 映画が日本に入ってきた時、「どのように楽しまれていたか」ということを皆さんは知っているかな、と。 実は映画の定義が今、大きく変わろうとしています。『フィルムで撮影してフィルムをスクリーンに映写し、不特定多数の人が一緒に観る』、それが映画の定義でした。音声を持ち、カラーになってもそれは変わらなかった。でも、今デジタルが一般的になりフィルムは使われなくなりつつある。世界にはまだフィルムにこだわって撮る人がいらっしゃいますけど、少なくとも日本ではフィルムで撮っても、上映の時にはデジタル変換してデジタル上映ですね。 今回、僕は初めてデジタルで撮影しました。劇中のサイレント映画に関してはフィルムで撮った部分もありますが、初のデジタル作品と言っていい作品になりました。

スクリーンに映写してみんなで観るという定義ですけど、今はインターネットが普及して『配信』という形で映画を、スマホの小さな画面を通して観るようにもなっている。それを映画と呼ぶのかどうかというのが、今大きな問題です。カンヌ(国際映画祭)は、配信されたドラマは映画と呼ばないということに2年前しました。本当にそれで良いのかは議論を呼ぶところで…。

フィルムすら知らない人が増えていて、撮影スタッフにもフィルムを見たことも、触ったこともない人がいる。だから映画が日本にどう入ってきて、どんな風に楽しまれていたのかをぜひ知ってほしいし、考えてほしい。これが日本映画の原型だってことを伝えたいという想いがありました。

もう一つ。 『活動写真』といっているのは、写真が動くという驚きで付けられた名前なんですけど、それまで写真は動かないものだった。動画という映像文化が入ってきた時に 、 日本ではスクリーンの横に人(活動弁士)が立って、映画(活動写真)の内容を説明しながら上映していた。そのスタイルは日本独特のもので、アメリカやヨーロッパでは活動弁士と呼ばれる職業は成立しなかったんですよ。(アメリカやヨーロッパで)まったく説明しなかったかと言うとそうでもないらしくて、映画の初期には人が説明した。なんで映るのか、どういうものが映っているのかという話をしたようなんですけど、定着しなかったんです。

映画がドラマを物語るようになったのは、サイレント映画の初期からしばらく経った頃。最初はただ景色を、駅に到着する列車や工場から出てくる人を撮っていたんですが、自分たちで撮るものを作り出し、それがなおかつ物語を伝えるようになっていく。そうなった時に、物語を伝えるための技術がいろいろ開発されたわけですよ。編集、いわゆるカットを割るっていう技術などです。

僕らは生まれた時から映像表現に囲まれているので、実はもう基本習慣として映像の見方を覚えちゃったんです。今こういう編集の並びでこうなってくるのはこういう意味だというのを深く考えずとも感覚的に理解しているんですね。でも、動く写真を見たことがなかった人たちにとってはその理由がよくわからない。二人で話しているのを引きで撮って、次にお互いのアップを切り返す、つまり交互に写して会話をしているという表現にするという技術を、今僕らは分析しなくたって当たり前に理解していますよね。でも、動いた写真を見たことのない人たちにとっては『二人映ってるな。次、一人の人の顔が大きく映ってるな。また一人の人の顔が大きく映ってるな』っていう理解をするしかなかった。それはスクリーンで列車が到着するのを見て、こっちに向かってくると思って思わず逃げたっていうぐらい、映像がどういうものかっていう理解がなかった時代なんです。そういうことから、欧米で「これはこういう意味です」っていう説明をする時期があったようです。だけど、それが定着して、やがて職業として成立することはなかったんです。日本だけが初めての上映の時から スクリーンの横に人が立って映画の内容を説明し、トーキー映画が全盛になるまでずっと説明し続けたんですよ。例えば、アメリカ映画だったら英語でしゃべってるわけですよ。声がするからって言ったって(意味は)わからないでしょ。だから活動弁士はそこに声をつけたんです。それくらい日本にとって活動弁士がいる上映スタイルというのは欠くことのできないものだった。 映画史の中でも日本だけの不思議な文化なので、世界の人に知ってほしいと思いました。

周防 僕は学生の時にサイレント映画を結構見ているんですけど、あえて無音のまま、要するに活動弁士の説明もない、生演奏の伴奏もない上映で見てるんです。だけど、今回映画を作るにあたって、明治・大正時代にサイレント映画をサイレントのまま見てた人って誰もいないっていうことに気付いたんですよ (笑) 。僕の映画の見方が邪道だった、圧倒的に。サイレント映画には、アメリカ・ヨーロッパだって少なくとも生音楽の伴奏はあった。サイレント映画っていう言葉のマジックに引っかかって、僕は無音で撮られている映画だから無音で見るのが正しい見方だってずっと思ってきたんです。それが純粋なサイレント映画の本質的な見方なんだと。

サイレント映画を作っていた日本の監督たちは、自分の作品が上映される時には自分が知らない人が立って自分の言葉でもない、活動弁士が独自に考えた台本でしゃべるっていう上映スタイルをわかった上で作ってたんですよ、映画を。それってすごいなと思って。そんな映画監督、世界にいなかった。日本だけが自分の映画が上映される時に何をしゃべられるかわからないっていうそういうものを作っていた。要するに、活動弁士のしゃべりによって映画は完結するんだけど、その完結する状況を具体的に客観的に把握できない中で当時の映画監督は映画を作っていた。それは今の僕から見ると信じられないことだけど、当時それが成立した理由は、映画というものの価値が世の中に共有されていなかったからだと思うんです。今は映画芸術とか、一つの映画が監督の一本の作品として認められて尊重されていますよね。でも当時は写真が動くという見せ物から始まっている。だからそれが一つの人格を持ったものとしては認められていなかった。観客を喜ばせるための見せ物だったから、活動弁士たちも映画館に来てくれたお客を楽しませるためにその映画が本来持っているテーマとか物語とは関係なく、面白い話をして客に喜んでもらおうというのが第一にあったのだろうと思います。悲しい映画は余計悲しく見せようとか、これ悲しい映画のはずだけどちっとも悲しくねーな、じゃあこれ喜劇にしちゃえ、といったように、それぞれの活動弁士が自分の個性でどうやったら観客に喜んでもらえるかっていうしゃべりをしていたんですよ。映画の価値がしっかりと共有されていない時代だから、映画監督もそういってしゃべられるっていう現実を受け入れるしかなかったんですよね、きっと。だってそうじゃなきゃ映画上映できないんだから…。それを嫌だと思った監督もいるだろうし、積極的に利用した監督もいるだろうし、いろんなタイプの監督がいたと思うんですよ。でもそれが、世界の映画監督と日本の映画監督の決定的な違いを生んだのだと思います。スタートで映画っていうものに対する考え方が決定的になっているので、たぶんそのことの影響が後に出ていると思うんです。

実際に、小津安二郎や溝口健二にしてもサイレント映画の傑作を撮っていますが、トーキーになっても世界に認められる映画を何本も作ったわけですよ。それもヨーロッパ映画とも違う、アメリカ映画とも違う。彼ら独自のスタイルとして評価されるんですよね。その根本にはもちろん日本的な文化もあるけど、そもそも日本的な文化によって誕生した活動弁士の影響もたぶん大きかっただろうと。そういうことを本当に考えました、今回は。だから僕があの時代に活動写真の監督だったら、一体どんな映画を作ったんだろうと思います。ちょっと想像できないんですよね、今のように映画のスタイルが確立されている時代からだとなかなか考えにくい。

周防 当時の監督たちがシネコンに入って映画がデジタル上映されているのを見たら、本当に驚くと思います。

周防 大正時代の景色というものを僕自身も実感できません。この映画にある大正は、いくら史実に忠実であろうとしても、あくまでも僕が作った大正です。それを前提に、なんだか懐かしいなとか、なんだかにぎやかだなとか、楽しんでもらえたらいいなと思っています。なんで撮影で全国を周らなきゃいけなかったかというと、大正時代を撮れる場所がないんですよ。『町を自動車が走り抜ける』っていうシーンがあったとすると、大正時代だともうお手上げですよ。だって 今はどこもアスファルトだから。アスファルトじゃないところを探すのも大変で、山奥行くしかないじゃんって思う。かろうじて石畳だったらいけるだろうとか、そうやって全国を撮り歩くので、皆さんもこの映画を見た後に周りを見渡して、これっていつの時代の景色として撮れるだろうって思っていただけると面白いと思います。

重要文化財としてちゃんと残してくださっているものも、実は耐震のために鉄骨とか入ってたりするんですね。それを1カット1カットCG処理で消していくんです。デジタル撮影だから気安くというか、それなりに上手く処理できるんですけど、フィルムで撮っているとえらい騒ぎになるんですよね。皮肉なもんで、フィルムの時代の映画を撮るのに、デジタルの方が便利になっている…。映画って技術革新の歴史なので、新しいものが入ってくれば何かが失われていくという当たり前のことを繰り返して今になっているわけです。活動弁士の人たちだって、トーキーっていう、映画が音を持つようになって、徐々に仕事がなくなって消えていった。フィルムの編集をしていたネガ編集という、元々のネガを編集するという大事な仕事があったんですけど、フィルムがなくなっちゃったから必要ないんですよ。そうするとその人は仕事がなくなるんですね。そうやって技術革新のために新しくて便利になったねって言いながら、その古い技術の中で力を養ってきた人たちが逆にまったく用無しになっていく…。映画の世界だけでなくいろんな世界で言えることですけど、そういうことを映画の中で皆さんにちょっと考えてもらえるとうれしいですね。

周防 基本はね、「活動弁士って何」っていうのをちゃんと伝えようと。「『カツベン!』って活動弁士の略です」って言ってもまだ伝わらないわけですよ。さらに「活動弁士って何」っていう…。そういう世界なので、映画公開までは私が活動弁士のように活動弁士とは一体なんなのかの説明をしようと。

周防 工夫はします(笑)。しゃべりながら、相手にどんな風に伝わるかなって見ながらしゃべってるんで。最初は北海道からスタートしてるんですけど、随分わかりやすい説明になってきたと思います。

周防 いや、もう飽きてると思う(笑)。

周防 日本の語り芸というところに活動弁士が成立した秘密があるんだろうと思って、初めて浪曲(ろうきょく)を生で聴いたんです。 僕が子どもの頃はかろうじて広沢虎造とか、名前聞いたことありますか? 浪曲界の『王・長嶋』みたいな人がいたので、1960年代生まれくらいの人までは有名な浪曲の一節くらいは知っていた。日本って本当に語り芸が多様で、いまだにファンが多いんですよ。古くから言うと、平家物語の琵琶法師も語っていた。要するに、語りでストーリーを楽しんでいたんですね。浄瑠璃があって、やがて人形芝居と結びつき人形浄瑠璃が生まれる。能や歌舞伎にも謡や語りがある。演じるものが発する声や音ではなく、脇から発せられる節や曲があって物語の世界を作り上げる。紙芝居もそうですね、絵をめくりながら語ることによって物語を伝えている。これだけの語りがあるから、スクリーンの横に人(活動弁士)が立って語っていても、何の違和感もなかった。それはもしかしたら声優文化にもつながるものだったのではないかと。今、日本では声優が非常に人気ですけど、この映画の中にも声色弁士といって複数の人がスクリーンの横に立ってそれぞれのキャラクターに声をあてるっていう上映スタイルが出てきますが、まさに声優の原型ですよね。

話を戻すと、語りをちゃんと勉強しなきゃと思って、落語、講談、浪曲を観に行ったら浪曲にはまっちゃって。車に乗ると今までは絶対ラジオだったのに、もう浪曲のCDを次から次へとかけて、浪曲を聴きながら運転しているってぐらい。歌っているのが「節」で、「啖呵」というのがセリフの部分なんですけど、それで映像的なイメージが鮮やかに立ち上がり、どんどん広がるんですよ。すごいなーって、日本の語り芸の力っていうのを感じて。60歳過ぎて浪曲にはまるとは思っていなかったけど、初めて生で浪曲を聴いて本当にビックリしました、面白くて。映画づくりがきっかけで、浪曲を聴きに行ったんですけど、今活躍している活動弁士の方も、勉強しているそうです。例えば、熊さん・八っつぁんみたいな下町人情映画の説明には落語を研究して、乃木大将とかみんなが知っている歴史上の人物についての物語は講談を勉強するんですって。任侠もの、義理と人情の世界は浪曲で学ぶというんです。

周防 中学の時の修学旅行が東北だったので、そこできりたんぽを食べましたね。あとは「あきた十文字映画祭」。『シコふんじゃった。』のゲストで来てます。それに、僕はヤクルトスワローズファンでね、石川(選手)・石山(選手)で秋田!(笑)

周防 今のアクションシーンってハリウッド映画を観ればわかるんだけど、一つの動きをいろんなアングルから撮って後で細かく編集するっていうのが主流なんですよ。でもこの作品の時代はまだカットを割るという発想がなく、アクションそのものを丸ごと見せちゃう、アクションの始まりから終わりまでを1カットの中で丸々見せるというのが当たり前でした。だから活動写真というように、アクションをどう見せるかというのが最大のテーマだったんです。

写真が動くということにみんなが驚いていたから、初期は会話劇よりアクション映画、例えば日本ではチャンバラ映画のようなものが主流だった。 活動写真の魅力としては、面白い動きがあるってことが最高の価値観だったと思います。そういう意味で、今回は「動き」にこだわってアクションシーンを撮りましたので、そこをぜひ注目して観ていただきたいです。「あー、こういうところがいわゆる昔のアクションなんだなー」みたいに思っていただければ楽しいかと思います。

映画『カツベン!』

公式ホームページはコチラ☆

2025.06.06

2025.07.02

2025.06.03

2024.04.02

2025.07.03

2025.06.23

2025.06.28

2025.06.27

2025.06.26

2024.03.25

2025.07.02

2025.06.03

2024.04.02

2025.06.23

2021.08.25

2025.06.24

2024.04.02

2024.07.01

2021.06.05

2025.05.08

2025.05.28

2025.06.22

2025.06.15

2025.06.20

2025.06.25

2025.06.13

2025.05.04

2025.06.01

2025.06.29

2025.06.29